Erste Schritte-Aktuelles

Die Reise hat begonnen. An dieser Stelle berichten wir fortlaufend über unsere Arbeit, neue Erkenntnisse, Fortschritte, Sackgassen und hoffentlich nicht zu oft! – Rückschritte.

3D-Modell Mauerturm/© Sören Frommer

17.- 31. Mai 2025

Ein Balkon im Wald

Ein neuer Akteur in unserem Projekt: der Mauerrestaurator Alexandre Aubry, 42, aus Betra bei Horb im Schwarzwald. Dank der Förderung durch das europäische LEADER-Programm, das Projekte im ländlichen Raum unterstützt, haben wir nun die Mittel, um wenigstens die absturzgefährdete westliche Ringmauer zu retten. Da unter der Mauer jedoch nur Steilhang ist, braucht es zunächst eine Arbeitsplattform aus Holz. Logistisch ein Kraftakt, da wir den Einsatz von schwerem Gerät vermeiden wollen. Schwere Maschinen würden den Boden auf dem Berg verdichten und damit archäologische Funde und Bodensedimente mit all ihren Informationen zerstören. Also bleibt die Kraft der Schultern.

Wieder helfen Lehrer der Berufsschule in Schorndorf, Mitglieder des Projekts und afghanische Flüchtlinge, die sich begeistern ließen. Die Holzdielen der Arbeitsbühne werden vom Fuß des Berges auf die obere Kante der Mauer getragen, das spart Kosten. Zusammen mit einem Zimmermann wird Aubry, der sich auf die Restaurierung historischer Mauern spezialisiert hat, eine 50 Quadratmeter große Plattform bauen. Sieben Meter über dem Steilhang schwebend, elegant, ohne Einsatz von Abgründungen, zwischen die Buchen gespannt – man fühlt sich auf ihr wie in einem Fesselballon zwischen den Baumwipfeln.

Wir werden uns nur unter Schmerzen von dieser Aussichtsgalerie lösen können.

10.-15. Mai 2025

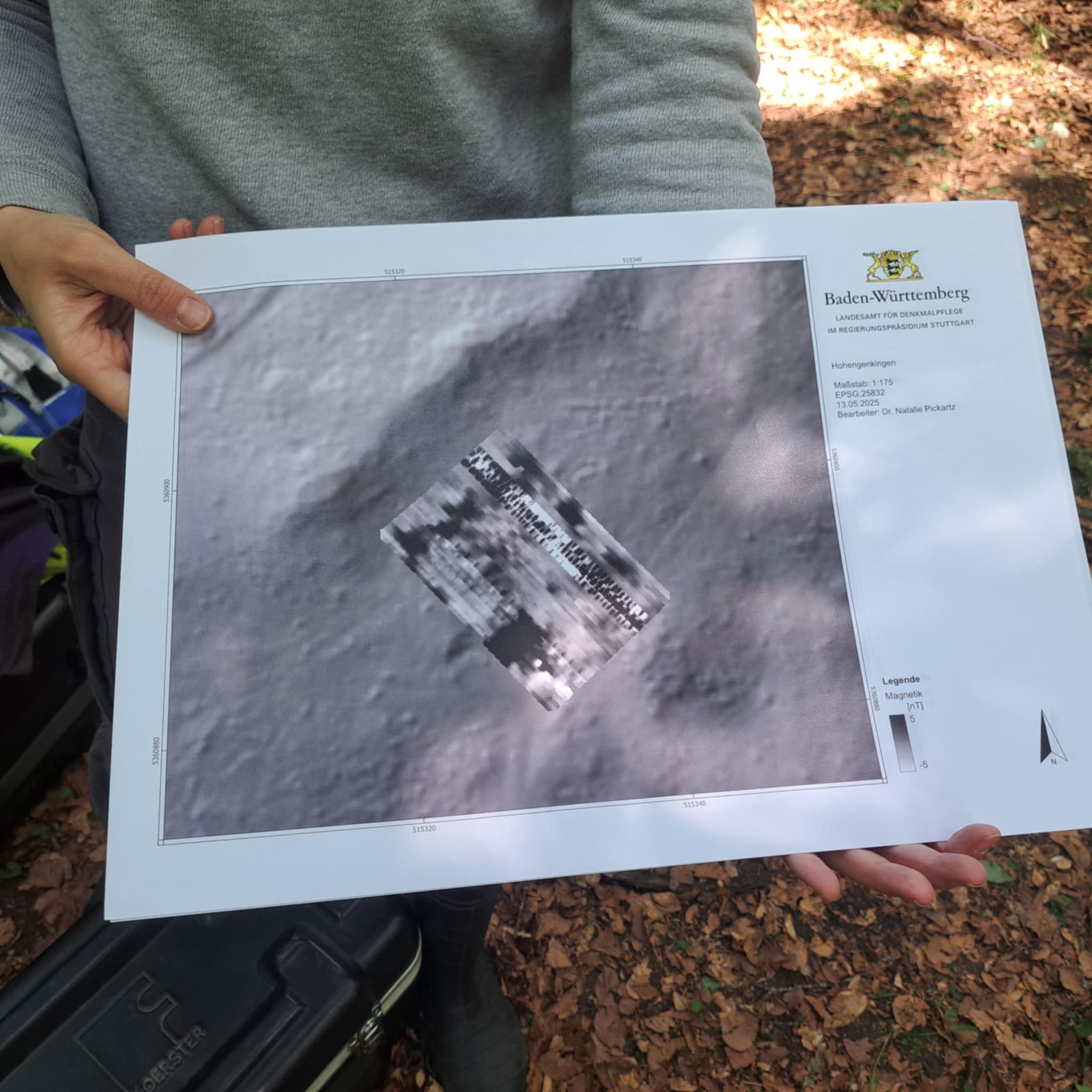

Rätselhafte Linien und Kreise – der Versuch einer geophysikalischen Prospektion

Nennen wir sie die Wunderwaffe der Archäologie: die Geophysik. Sie verheißt die Hoffnung, durch die Erdschichten sehen zu können, ohne graben zu müssen. Denn Graben bedeutet immer auch zerstören. Das wichtigste Buch der Menschheitsgeschichte, die Erde mit ihren Sedimenten, kann nur ein einziges Mal gelesen werden. Mitte Mai wird die Burg zum Lehrsaal von Dr. Natalie Pickartz. Sie ist beim Landesdenkmalamt angestellt, bekleidet dort die einzige Fachstelle für Geophysik in diesem großen weiten Bundesland, hat in Kiel studiert, und gibt jetzt in ihrer Freizeit den ArchäologiestudentInnen der Universität Tübingen eine erste Einführung in ihr Fach. Mit dabei ist auch Doris Schuller, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Instituts, die die Lehrveranstaltung mit angeschoben hat.

Eine Woche lang untersucht die Gruppe mit einer Förster-Sonde, einem Magnetmeter, Anomalien im Untergrund der Berges. Schon einmal hat es Pickartz versucht, vor zwei Jahren. Sie hatte damals eine Fläche im Palas-Bereich bearbeitet und eine in einer flachen Ebene, den wir etwas hilflos „Vorburg“ nennen, weil er sicher zur Burg gehörte, aber noch keinerlei Hinweise auf eine mögliche Nutzung preisgab. Das Gerät, unhandlich und schwer, lässt sich auf den Schultern aufsetzen. Es ähnelt einem schwebenden Käfig aus Gittern und Stäben. Langsam, im gleichmäßigen Schritt, in immer gleichen Abstand zur Oberfläche hat Pickartz das Konstrukt über die abgesteckten Areale getragen.

Drei Gradiometer-Sonden messen dabei Abweichungen vom Magnetfeld. Unterschiedliche Substanzen beeinflussen unterschiedlich das Magnetfeld, stören oder verstärken es. So sind in der Geschichte der Archäologie schon große Entdeckungen möglich geworden. In den 90er-Jahren etwa hatte der Tübinger Archäologie Manfred Korfmann in der Türkei weite Areale der antiken Stadt Troja entdeckt.

Vor zwei Jahren hatte das Meßbild Pickartz einen diffusen Brei aus schwarz-weißem Chaos ergeben. Vielleicht, hatte sie überlegt, störte damals der dichte Wald, den es so ja nicht mehr hier oben gibt. Ein neuer Versuch also. Er wird deutlich erfolgreicher sein. Aber dazu später mehr. Noch wollen wir nicht alles verraten.

28. April 2025

Die Kachelofen-Revolution

© Yvonne Mühleis, Landesdenkmalamt Baden-Württemberg

Bald soll der westlichen Ringmauer, dem größte Mauerrest, der oberirdisch noch existiert und seit dem Sturm akut vom Einsturz bedroht ist, die Wurzel gezogen werden. Im wahrsten Sinne!

Der Baum, der die Mauer bei seinem Fall schwer beschädigt hatte, steckt mit seiner mächtigen Wurzel noch mittendrin. Bevor der Baumstumpf entfernt wird, untersuchen Frommer und Shane Cavlovic den Teil der Mauer, der jetzt wörtlich in der Luft hängt und mit dem Entfernen der Wurzel zerstört werden wird. Dabei entdecken sie weitere Ofenkeramik, die nur vom Turm stammen kann, der über der Mauer thront.

So sehen sie aus: Graue, leicht gewölbte Keramikstücke, die Flächen leicht gerippelt. Andere sind orange; verbrannte Lehmreste haften an ihnen. Vor wenigen Jahrzehnten noch hätten die meisten Archäologen ihnen keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt, und noch heute werden sie oft übersehen.

Kachelöfen, denkt sich der Laie. Profan, selbstverständlich, Oma-Gemütlichkeit, kein Thema, das ein großes Geheimnis birgt. Wie man sich da täuscht!

Er ist eine großartige Idee: Der Kachelofen domestiziert das Feuer für den Hausgebrauch. Er spendet Wärme, aber ganz ohne Rauch, weil er von einem anderen Raum aus beheizt wird. Im Mittelalter stand er meistens neben der Küche, von der aus er befeuert wurde. Die große Innovation: eben jene Keramikkacheln, die jetzt auch auf der schwäbischen Burg gefunden wurden. Keramik speichert Wärme. Lange noch nach dem Erlöschen des Feuers geben die Kacheln Wärme ab. Mehr Wärme für weniger Holz.

Es ist der Forschung noch völlig unklar, wann und wo die ersten Kachelöfen gebaut wurden. Der Großteil der Menschheit hatte sich bis dahin an offenen Feuern gewärmt. In der Antike gab es Feuerschalen und Feuerstellen. Die Römer erfanden das Hypocaustum, ein System aus Röhren unter dem Fußboden, das von einer Feuerstelle beheizt wurde. Teuer aber und holzintensiv, erschwinglich nur für die Reichsten. Nach dem Untergang des römischen Reiches ging in Mitteleuropa ein Gutteil des Wissens verloren. Zu Beginn des Mittelalters finden sich nur ganz vereinzelt Fußbodenheizungen in Deutschland. Wenige sehr reiche Klöster konnten es sich leisten, wenige sehr reiche Familien des Hochadels.

Die ersten Verdachtsfunde von Kachelöfen stammen aus dem Elsass aus dem 6./7. Jahrhundert. Aber auch hier sind die Experten sich nicht einig. Waren es nur wieder Luftkanal-Heizungen nach römischem Vorbild, in die zur besseren Wärmespeicherung Kacheln verbaut waren? Die Spur der Kacheln setzt sich in Basel fort und schließlich im 9./10. Jahrhundert, erstmals rechts des Rheins, auf dem Runden Berg bei Bad Urach, einem frühen Fürstensitz – nur 30 Kilometer vom Hohengenkingen entfernt.

„Man weiß über das Alltagsleben damals einfach zu wenig“, sagt Eva Roth Heege, Archäologin beim Denkmalamt des Kantons Zug in der Schweiz. „Wir wissen mehr über Burgkapellen als über die Küchen. Wir wissen auch kaum etwas über die Schlafgemächer auf den Burgen.“ Wie niemand anderer in der Forschergemeinde hat sie sich mit den Öfen auseinandergesetzt. Was man durch Grabungen weiß: Plötzlich tauchen im 12. Jahrhundert in der Schweiz und Südwestdeutschland auf vielen Burgen in großer Zahl seltsame Objekte auf, die kleinen Blumentöpfen ähneln. Keramikbecher, die wenig geeignet sind, um aus ihnen zu trinken, außen wellig, innen zu rau und oft unsauber gearbeitet. Man hat ganze Batterien von ihnen entdeckt, verbunden durch gebrannten Lehm. Die frühen Ofenbauer haben die Becher in Wände aus einem Lehmstroh-Gemisch verbaut, mit nur wenigen Zentimeter Abstand zwischen ihnen.

Die Kacheln lösten ein konstruktives Problem: Im Gegensatz zum Backofen sollte der Kachelofen nicht die Hitze im Innern speichern, sondern sie möglichst rasch nach außen abgeben. Die Haut aus Keramik machte die Umhüllung dünner, durchlässiger, gleichzeitig speicherte das Material die Wärme auch Stunden nach Erlöschen des Feuers. Das Prinzip begann sich in einer für das Mittelalter rasanten Geschwindigkeit durchzusetzen. Vom Süden Deutschlands verbreitete es sich mit nur wenigen Jahrzehnten Verzögerung auch im Norden. Dort, im niedersächsischen Einbeck, wo sich in einem Fachwerkhaus der Grundriss eines Ofens aus dem 15. Jahrhundert erhalten hat, hat Roth Heege einen nachgebaut. Fremdartig sieht er aus, fast ein bisschen bedrohlich, wie ein Termitenhügel wächst er aus dem Boden und ragt in die Wohnstube hinein.

In ganz Europa, klagt Roth Heege, habe man bisher nicht viel mehr als zehn Grundrisse von Öfen gefunden, manche sind eckig, andere rund. Es wurde von den frühen Ofenbauern viel experimentiert. So ist man auf wenige alte Darstellungen angewiesen: Die älteste stammt aus einem Gebetsbuch aus Würzburg, um das Jahr 1250 entstanden. Ein Mann sitzt auf einem Holzschemel vor einem Ofen mit einem dreiteiligen quaderförmigen Aufbau. Der ist getüpfelt mit vielen schwarzen Punkten, die als Becherkacheln gedeutet werden, die gleichen, die auf dem Hohengenkingen gefunden wurden. Der Mann führt dabei einen Becher zum Mund, eine Bügelkanne steht vor ihm auf dem Ofen. Sein Fuß wärmt er in einem Behälter voller Wasser. Über ihm hängen Würste. So viele Funktionen für einen einzigen Ofen.

Untersuchungen ergaben, dass so ein Ofen aus zwischen 60 und 100 Kacheln bestand. Alle paar Jahre musste der Ofen erneuert werden, weil durch die Hitze der Lehmmantel riss, manchmal auch die Kacheln. Blieben sie unversehrt, wurden sie beim Renovieren erneut eingebaut. Je nach Größe ein erheblicher Aufwand. In Bamberg, wo der Mittelalter-Archäologe Rainer Schreg forscht, sind die städtischen Rechnungsbücher aus dieser Zeit erhalten geblieben. Ein Gutteil der kommunalen Ausgaben zahlten die Räte den Ofenbauern, den Hafnern, die vor allem zwei Kachelöfen-Standorte in Schuss hielten: den des Ratsaales und den des örtlichen Bordells, einer der wichtigsten Finanzquellen der Stadt.

Das mag auch der Grund sein, warum keine Öfen aus dem Spätmittelalter erhalten sind. Sie wurden Opfer fortlaufender Modernisierungen; niemand konnte es sich leisten, der Nostalgie wegen ineffiziente Heizsysteme zu konservieren.

Es ist auffällig, meint Rainer Schreg aus Bamberg, dass die Hoch-Zeit des Burgenbaus im 12. Jahrhundert zusammenfiel mit dem Aufkommen der Kachelofen-Technik. Die Frage nach der Henne und dem Ei. Was bedingte was? Ermöglichte die neue, holzsparendere Heizmethode nun auch nicht ganz so reichen Adeligen, auf den Berggipfeln Burgen zu bauen? Unter dem Wärmeschild der Kachel sprossen tausende Burgen in die Höhe. War der Wachstum von Städten, fragt Schreg weiter, nicht ebenfalls von der Erfindung des Kachelofens begünstigt? War der Städteboom im Spätmittelalter nicht auch deshalb möglich, weil die Handwerker eine effizientere Heizmethode gefunden hatten, die die umliegenden Wälder schonte?

Auch mehrere Bruchstücke von flachen, quadratischen Ofenkacheln werden bei den Forschungen im Frühjahr auf der Burg gefunden. Ein modernerer Typus, der irgendwann im 14. Jahrhundert allmählich die Becherkacheln abgelöst hat. Damit konnte nun der gesamte Ofen verkachelt werden. Das soll noch mehr Holz gespart, mehr Wärme vorgehalten haben. Immer mehr wuchs der Kachelofen im Verlaufe der nächsten Jahrzehnte ins Zentrum der Wohnräume der Oberklasse. Die neue Heizungsart wurde zum Stolz der Bauherren. Bald verzierten sie die Kacheln, modellierten sie zu üppigsten Bilderreigen, in bunten Farben, in Reliefs, immer komplizierter und ausgefeilter, die zu Dramen wurden, zum aufwändigen Kinoprogramm, mit fantastischen Schauspielen aus Allegorien der Versuchung und der Sünde, des Hochmuts und der Demut, an denen man sich wärmte.

So viel Zeit war den Bewohnern der Burg Hohengenkingen offenbar nicht mehr vergönnt. Irgendwann Ende des 14. Jahrhunderts ging die Feste unter, brannte sie ein zweites Mal und kam ein weiterer Krieg über sie oder wurde sie schlicht aufgegeben. Die Spur der Scherben bricht ab.

1.- 4. April 2025

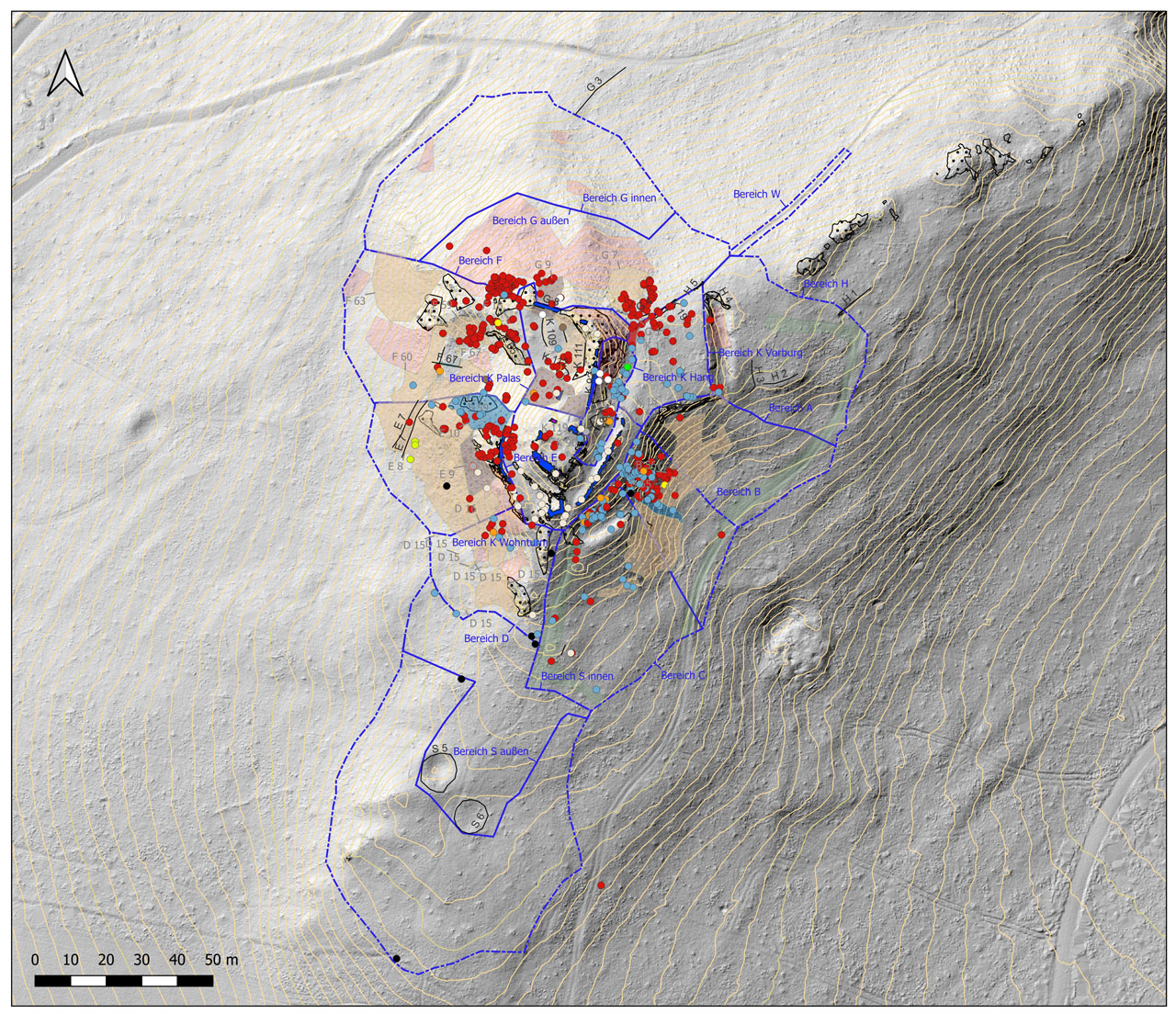

Geländesurvey 2025 und ein Verdacht: Lebten mehrere Adelsfamilien auf der Burg? Die These von der Burgen-WG.

Wieder wird der Boden der Burganlage gespickt mit gelben Fähnchen. Der Wald wird zum surrealen Kunstwerk. Archäologische Performance-Kunst. Die Universität hält in Zusammenarbeit mit dem Projekt eine weitere Lehrübung auf dem Hohengenkingen ab. In dieser Aprilwoche untersuchen acht Studierende unter Leitung von Sören Frommer die Kernburg sowie den Verlauf des Berggrates. Acht sind sie am Anfang, sechs werden sie am Ende sein. Einer überdehnt in den Schotterfeldern seinen Knöchel, eine andere leidet in der prallen Sonne unter Kreislaufproblemen und bricht ab.

Kreuz und quer flattern am Ende der Woche rot-weiße Plastikbänder, die die Untersuchungsareale voneinander abgrenzen. Wieder kommen Satellitenpilz und Laubbläser zum Einsatz. Dabei ist auch Leonhard Ebel, der in diesem Jahr in einer Bachelorarbeit die Keramik-Lesefunde untersuchen wird. Im Zuge der Begehungen finden die Studenten auf dem Berggrat Richtung Süden auffällig viele Munitionsreste aus dem Zweiten Weltkrieg: Hier hatte sich in den letzten Tages des Krieges eine deutsche Artillerie-Einheit verschanzt, um den Vormarsch marokkanisch-französischer Truppen aufzuhalten.

© Sören Frommer

Am Ende dieser Forschungswoche sieht das Bild, das wir von der Burg haben, wieder etwas anders aus:

Ebel analysiert die auf dem Gelände gefundene und auf den Zentimeter genau eingemessene Geschirr- und Ofenkeramik. Insgesamt 273 Scherben, die er in wochenlanger Arbeit in eine Excel-Tabelle aufnimmt, Stück für Stück, nach Länge und Dicke vermisst, ihre Auffälligkeiten notiert, nach ihrer Form und Körnigkeit ihr Alter bestimmt. Im Computer von Frommer wächst so eine Punktwolke heran, die die Burg ganz einhüllt. Rot steht für Gefäßkeramik, grün für Reste von Kachelöfen, gelb für Sonderfunde wie Knochen oder Glas.

„In der Tendenz treten diese häufig gemeinsam auf, was auf einen relevanten Anteil an gemeinsamer Entsorgung über den Hausmüll schließen lassen dürfte. Gleichwohl sind Unterschiede zu verzeichnen: Die Osthälfte der Burg ist wesentlich reicher an oberflächlichem Müll, wobei der Anteil an Ofenkeramik eher gering ist. Deutlich größer ist der auf der Westseite, wo es insgesamt weniger Keramikaufkommen gibt. Man wird daraus folgern können, dass die beheizbaren Wohngebäude wohl allesamt westlich des Hauptgrats zu suchen sind. Eine Detailbetrachtung ergibt, dass zwar der Großteil der Ofenkeramikfunde mit hoher Wahrscheinlichkeit auf den Wohnturm zurückgeht, es gibt jedoch auch eine Streuung, die vom nördlich des Turms gelegenen „Zwischenbauareal“ ausgeht. Dieses Areal wurde – rein heuristisch – so bezeichnet, da der Survey klare Hinweise erbrachte, dass nördlich an den Wohnturm ein massives Bauwerk anschloss, von dem lokal noch Mauerreste, vor allem aber eine umfangreiche Schuttstreuung westlich des Hauptgrats verblieben ist. „Zwischenbau“, weil dieses Gebäude den Wohnturm mit der nördlich darunter liegenden Terrasse verbindet, die wir – wiederum rein heuristisch – als „Palasareal“ bezeichneten – weil sie das Ziel des „um/nach 1250“ erbauten neuen Wegs in die neu errichtete Ringmauerburg war und dieser mutmaßlich ins neue herrschaftliche Zentrum der Anlage führte.“

Der neue herrschaftliche Wohnbau, der Palas, kann dabei gut mit dem über der Terrasse vermutlich hoch aufragenden „Zwischenbau“ identisch sein, in dem wir herrschaftliches Heizen bereits annähernd sicher annehmen können. Wichtig an dieser Stelle ist, dass es keinerlei Anzeichen dafür gibt, dass das herrschaftliche Wohnen im „alten“, jetzt neu errichteten Wohnturm mit Bau des Palas zu einem Ende kommt, dass der Wohnturm mithin zum reinen Wehrturm, zum Bergfried, umgewidmet wurde. Vielmehr lässt sich annähernd sicher sagen, dass es seit der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts zwei getrennte herrschaftliche Wohnbereiche auf der Burg gab. Dies könnte bzw. dürfte bedeuten, dass gleichzeitig zwei adlige Familien auf der Burg wohnten, dass wir es nun mit einer „Ganerbenburg“ zu tun haben: einer Burg mit mehreren Adelssitzen, die gemeinschaftlich das mit der Burg verbundene Lehen innehatten.“

Die ältesten Scherben stammen aus der Zeit des Hochmittelalters. Vermutlich war die Burg schon früher bewohnt als bisher angenommen. Es dürfte sich, so die Überlegungen, aber um eine bescheidene Anlage gehandelt haben, denn Ebel hat nur 45 Scherben aus dieser Zeit gezählt. 152 Scherben hingegen stammen aus dem 13. bis 14. Jahrhundert, ganz offenbar also der Blütezeit dieser Burg. 15 Scherben von Gefäßkeramik verortet er ins ausgehende 14. Jahrhundert. Keine Scherbe ist jünger. So lässt sich an der Spur der Scherben die Lebensspanne der Burg ablesen.

Doch Vorsicht: Alle Scherben lagen ganz obenauf, stammen von der Oberfläche. In die tieferen, älteren Schichten sind wir noch nicht vorgedrungen. Die Forscher analysieren nur, was sie bislang zur Ansicht haben.

Ziemlich begründet scheint aber die neue These: Wenigstens zeitweilig könnten zwei Adelsfamilien hier oben gelebt haben. Eine Burgen-WG. Zusammen, aber separat. Kam ziemlich häufig vor. Vermied Erbstreitereien und sparte Ressourcen. Über mehrere Jahrzehnte hinweg haben im 13. Jahrhundert immer wieder zwei Herren von Genkingen Urkunden gezeichnet. Hintereinander haben sie ihre Namen auf Pergament gesetzt. Ein Hinweis vielleicht darauf, dass sie beide rechtlich eigenständige Körperschaften darstellten. Was auf den wenigen überlieferten Urkunden nur zu erahnen ist, wird durch unsere Forschungen jetzt greifbarer.

- Es gab zwei Zugänge.

- Es gab Kachelöfen an unterschiedlichen Orten der Burg.

27. März 2025

Der Kraftakt, Teil 1

© Yvonne Minte

Immer noch sind große Teile der Burg begraben unter Bergen von Sturmholz, einem Gewirr aus Ästen und zersägten Baumstämmen. Sie vom Forst entsorgen zu lassen, wäre zu teuer gekommen. Unsere Retterin in großer Not wird die Berufsschule Grafenberg aus Schorndorf im baden-württembergischen Remstal, die Maurer, Straßenbauer und Baugeräteführer ausbildet. Berufsschullehrer und Architekt Hermann Idarous samt Kollegen Ulrich Heinz und Raoul Schölch möchten, dass ihre Azubi in der Erde, die sie künftig beruflich bewegen werden, mehr sehen als nur Dreck.

Sie sind unsere Retter: Einen Tag lang wird Holz gerückt von den 19 Auszubildenden und ihren Lehrern an den Steilhängen der Burg. Die Gruppe bildet Menschenketten, um Unfälle zu vermeiden und Kräfte zu schonen. Klafter für Klafter befreien sie die Burg von Holz.

Das Ziel: Eine Woche später soll erneut ein Geländesurvey der Universität Tübingen stattfinden. Dafür sollten die Hänge möglichst frei sein von Holz.

Es ist ein wahrer Kraftakt. Es wird gesägt und gewuchtet, möglichst schonend für Mensch und Burg. Die Gemeinde Sonnenbühl spendiert Pizza, und am Abend spürt jeder der Teilnehmer und auch Teilnehmerinnen Muskeln, von deren Existenz so manche noch nichts wussten.

Aber noch immer ist die Arbeit nicht getan. Noch immer liegen große Teile der Anlage unter Holz. Weitere Freiwilligen-Einsätze werden vonnöten sein.

8. März 2025

Die Überraschung

Weit außerhalb des bisherigen Burgareals machen die beiden Archäologen Sören Frommer und Shane Cavlovic eine unerwartete Entdeckung. In einem vom Sturm herausgeschlagenen Wurzelteller, dem sie bisher wenig Beachtung geschenkt hatten, weil er mit 300 Metern einfach zu weit vom Burgareal entfernt liegt, finden sie die Reste eines Mauerzuges – Mörtel, mitverbaute verbrannte Dachziegel. Das Stück Mauer hat dieselbe Konsistenz wie jene Mauern, die bisher auf der Burg gefunden wurden. „Ich kann mir das nicht erklären“, sagt Frommer in seiner ersten Überraschung.

Nachfragen bei Förster Andreas Hipp ergeben, dass der Wurzelteller ursprünglich sehr viel dichter bei der Burg gelegen ist. Bei den Aufräumarbeiten hat man ihn mit einem Bagger weggefahren. Der Überraschungseffekt bleibt trotzdem erhalten: Der Baggerfahrer kann sich noch genau an die ursprüngliche Position erinnern – auch sie liegt noch außerhalb der bisherigen Burg, etwa 100 Meter davor. Auf einer verebneten Fläche auf dem Grat, wo oberflächlich nicht die Spur von Mauern zu erkennen gewesen ist. Nur eine leichte Terrassenstufe, die vielleicht aber auch natürlichen Ursprungs sein könnte.

Auf was sind wir hier gestoßen? Eine Befestigung im Vorfeld der eigentlichen Burg?

Möglich.

Eine Wirtschaftsanlage? Die Reste einer Werkstätte, eines landwirtschaftlichen Gebäudes?

Auch möglich.

Die meisten Burgen waren Zentren großer Wirtschaftsbetriebe. Stein schützte Geld. Oft ist heute nur noch die Kernburg erhalten, während die meistens viel weitläufigeren Anlagen drum herum verschwunden sind. Ein Thema, das in der Burgenforschung viel mehr Aufmerksamkeit verdient.

Die Fragen bleiben zunächst ungelöst. Wir wissen aber jetzt, die Burg war viel größer als zunächst angenommen. Auch jenseits der Burggräben hat es gebrannt. Und immer noch hartnäckig diese ungelöste Frage: Welche große Katastrophe hat damals diesen Ort heimgesucht?